Le colonel Assimi Goïta, président de la transition au Mali, lors de la cérémonie d’investiture à Bamako, le 7 juin 2021. Colonel Assimi Goita, leader of two military coups and new interim president, poses with the lawyers during his inauguration ceremony in Bamako, Mali June 7, 2021.

© MONTAGE JA : Amadou Keita/REUTERS

Publié le 24 octobre 2023

Lecture : 3 minutes.

Le 7 juin 2021, jour de prestation de serment, le Centre international de conférence de Bamako fait salle comble. À la tribune, le colonel Assimi Goïta a revêtu sa tenue d’apparat. « L’amélioration de la vie des Maliens sera un souci constant pour le nouveau gouvernement à venir », lance-t-il à un public masqué – pandémie de Covid-19 oblige – mais visiblement conquis.

Le nouvel homme fort du Mali promet, pêle-mêle, de lutter contre la corruption, de tailler dans le budget dévolu à la présidence, de soutenir les secteurs de la santé, d’assurer la distribution de l’eau potable sur l’ensemble du territoire.

Ses promesses font écho aux engagements pris par ses homologues sahéliens en treillis aux lendemains de leurs prises de pouvoir. Car depuis trois ans, dans la région, l’histoire bégaie. Comme dans l’Afrique des années 1960, les pays du Sahel sont confrontés à une vague de coups d’État.

Avec des autorités souvent mal élues, une situation sécuritaire instable et un développement économique qui stagne, les putschistes ont pu s’appuyer sur un terreau fertile, celui d’un mécontentement social grandissant. Une majeure partie des populations concernées ont d’ailleurs accueilli ces coups d’État par des scènes de liesse. Mais l’heure est déjà au bilan. Ces putschs ont-ils répondu aux attentes, souvent légitimes, des populations ?

Aggravation de la pauvreté

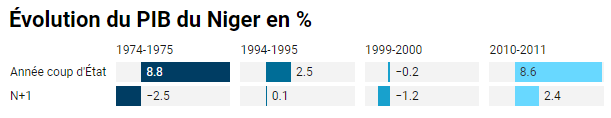

« Force est de constater que ce n’est pas le cas, tranche Matthieu Boussichas, chercheur en économie du développement. Les indicateurs de pauvreté s’aggravent, c’est symptomatique de pays qui ne vont pas bien. » De fait, l’instabilité politique est rarement synonyme de prospérité économique. Historiquement, après un putsch, une récession ou un ralentissement économique à court et moyen termes est généralement observé. Par exemple, après chacun des coups de force qui ont frappé le Niger, le PIB du pays a chuté.

-

Source : Banque mondiale.

Au Mali, ce phénomène est également observable. Après le coup de 1968, la croissance du PIB a diminué de 3,5 points, pour passer à 0,23 %, et après celui de 1991 de 15 points, passant à -3,22 %, d’après la Banque mondiale. Idem pour la Guinée après le coup de 2008, avec un PIB qui a dégringolé à hauteur de 5,2 points (PIB à -1,1% en 2009).

En octobre 2020, des chercheurs scandinaves ont publié une étude sur les conséquences des coups d’État dans le monde. Conclusion : « Les coups d’État réussis ont un impact positif significatif sur les parts de consommation du quintile inférieur [de la population] et un impact négatif important sur le quintile supérieur. »

Pour résumer, sur le court terme, les populations pauvres en profitent, tandis que les plus riches sont sous pression. Mais, ajoutent les chercheurs, « l’effet redistributif est plus élevé pour les renversements de pouvoirs civils que pour les coups d’État militaires ». Toujours selon cette étude, sur le long terme, les conséquences sont négatives pour la croissance et le revenu par habitant.

Dans les cas qui nous intéressent, le coup de frein que subissent les économies post coups d’État sont aussi la conséquence d’une combinaison de facteurs : pandémie de Covid-19, guerre en Ukraine, hausse généralisée des taux d’intérêt, inflation… S’il apparaît donc peu évident d’évaluer précisément le coût d’un coup d’État, c’est pourtant ce que nous avons essayé de faire dans cette série en quatre épisodes.

Retrouvez tous les épisodes ici :

Épisode 1 – Mali, Burkina, Niger : combien les coups d’État coûtent-ils ?

Épisode 2 – Mines, BTP, banques… Au Sahel, le difficile « doing business » avec la junte

Épisode 3 – Sénégal, Côte d’Ivoire, Bénin… Voisins de pays putschistes, mode d’emploi

Épisode 4 – Coups d’État au Sahel : comment expliquer l’exception guinéenne ?

96px;top:

![[Série] Sahel, des coups qui coûtent](https://danxome.news/wp-content/uploads/2023/10/jad20231024-eco-serie-sahel-intro-cartouche-750x375.jpg)