Publié le 23 octobre 2023

Lecture : 5 minutes.

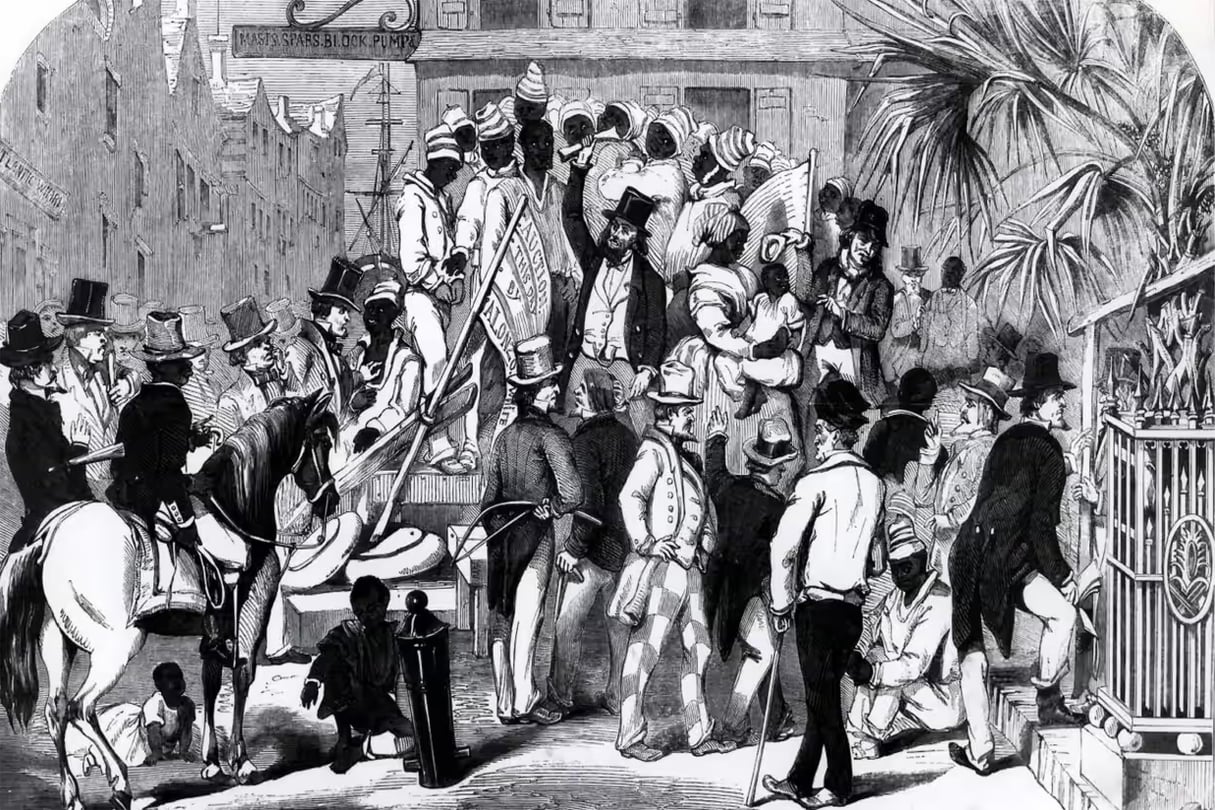

LES GRANDES RÉVOLTES D’ESCLAVES (4/8) – Caroline du Sud, près de la rivière Stono. Une vingtaine d’esclaves se sont regroupés et brandissent une banderole sur laquelle est écrit « Liberté ». Avec à leur tête un certain Jemmy, ils scandent ce mot d’ordre jusqu’à un entrepôt d’armes et de munitions qu’ils attaquent, tuant deux hommes. Ils continuent ensuite de marcher vers le sud, en direction de la Floride espagnole. D’autres esclaves abandonnent les champs où ils sont exploités pour rejoindre le cortège… Nous sommes le dimanche 9 septembre 1739 dans le calendrier julien, leurs propriétaires sont à l’église. À la tombée de la nuit, rejoints par d’autres esclaves, ils sont entre 60 et 100 selon les sources à risquer leur vie pour leur liberté. La plus grande révolte (jusque-là) d’esclaves des États-Unis, alors colonie britannique, est en train de se dérouler.

L’esclavage, poumon économique de la Caroline du Sud

Pourquoi la rébellion de Stono commence-t-elle ? La Caroline du Sud est alors une société d’esclavage, dont ce dernier est le poumon économique. Les plantations de tabac et de riz requièrent une forte main-d’œuvre, composée à la fois d’hommes et de femmes capturés en Afrique et des premières générations d’esclaves nés sur le sol américain. Selon le mot du gouverneur de Caroline du Sud, James Grant, pour réussir à lancer avec succès une plantation, il faut « au moins 30 Noirs ». Au moment du soulèvement, ils représentent deux tiers de la population, soit 40 000 personnes.

Par ailleurs, des épidémies de malaria, de variole et de fièvre jaune sévissent, douchant l’enthousiasme des candidats européens à l’immigration. Les illuminés de la suprématie blanche, obnubilés par la hiérarchie des races, pensent que ces maladies frappent plus les Blancs que les Noirs et voient dans cette immunité supposée une raison supplémentaire de recourir aux esclaves. L’antidote sécrète son propre venin car la dynamique démographique, qui lui est défavorable, effraie la population blanche.

Comme tous les systèmes d’oppression, la société blanche repose, en effet, sur la peur et la réponse de l’État est la loi sur la sécurité de 1739. Celle-ci oblige – tenez-vous bien ! – tous les hommes blancs à porter une arme le dimanche quand ils vont à l’église. Ainsi, les esclaves qui travaillent sans surveillance ce jour-là seront tenus en joue à distance par la crainte des représailles qu’ils encourent.

En Floride espagnole, une autre vie est possible

La rébellion de Stono a eu lieu le 9 septembre 1739 en Caroline du Sud. Il s’agit de la plus grande insurrection d’esclaves qui ait eu lieu dans l’Amérique coloniale. © New York Public Library Digital Collections

Il faut dire qu’une autre vie est possible. À quelques dizaines de kilomètres de là en effet, la Floride espagnole promet la liberté à tout esclave venant des États-Unis. Ce n’est pas tant par un accès de générosité – l’Espagne pratique elle-même l’esclavage – que dans un jeu stratégique de billard à trois bandes visant à déstabiliser les voisins britanniques dans la lutte entre colonisateurs. Parmi les conditions demandées pour l’émancipation figure la conversion au catholicisme. C’est pourquoi les hommes réunis par Jemmy marchent vers la Floride avec la banderole « Liberté ». Le leader est aussi appelé « Cato », nom de la famille à laquelle il appartenait. C’est la raison pour laquelle l’événement historique est aussi désigné comme la « rébellion de Cato » ou la « conspiration de Cato ».

Les rebelles de Stono ont pour point commun de venir de l’actuel Angola, qui faisait alors partie du royaume du Kongo. Ils ont été christianisés et ont appris le portugais. Lettrés, ils ont eu vent de la possibilité de devenir libres en Floride et sont au courant de la loi sur la sécurité, qui fera d’eux des cibles potentielles. Si elle a été votée en août 1739, cette loi n’a pas encore été promulguée au 9 septembre. Pour Jemmy et les siens, qui étaient probablement rompus au maniement des armes dans leur pays d’origine, souvent en proie à des guerres civiles, c’est le moment propice pour passer à l’action.

En route vers Saint Augustine, en Floride, et armés, les rebelles brûlent six plantations et tuent quelque 25 Blancs. Ils parcourent au total 25 kilomètres jusqu’à la rivière Edisto. La riposte est terrible. Une milice de propriétaires d’esclaves armés jusqu’aux dents se constitue et rattrape le lendemain les hommes en marche vers leur liberté. Le bilan de l’affrontement du 10 septembre s’élève à 70 morts : 47 Noirs et 23 Blancs. Les chiffres varient selon les sources mais une chose est sûre : le nombre de Blancs qui ont péri est supérieur à celui des autres soulèvements. Hélas, le bilan ne s’arrête pas là. Les esclaves qui ont réchappé de la bataille sont pourchassés. Une semaine après l’affrontement, un groupe est capturé : certains sont exécutés, d’autres vendus dans des marchés aux Antilles. Quelques propriétaires blancs ont tout de même refusé de s’engager dans cette chasse à l’homme, d’autres ont protégé des esclaves de la vindicte qui s’abattait sur eux.

« Negro Act »

La chambre des députés de Caroline du Sud réagit vigoureusement à cette rébellion, votant un Negro Act en 1740 : 54 pages, 4 chapitres et, au total, 200 sections. Celui-ci durcit les lois existantes, interdisant aux esclaves de se rassembler, de gagner de l’argent, de cultiver la terre, d’élever des troupeaux et d’apprendre à écrire. Les propriétaires sont aussi autorisés à tuer des rebelles si nécessaire. Si l’on cherche du « moins pire » dans ce texte, on relèvera que des sanctions sont imposées aux propriétaires qui punissent trop cruellement leurs esclaves et leur imposent des tâches excessives. Ces mesures « d’adoucissement » servent, en réalité, à perpétuer l’injustice en la rendant moins criante. La loi restera valide à l’indépendance des États-Unis, en 1776, et ce, jusqu’à la fin de la guerre de Sécession, en 1865.

L’histoire de la rébellion de Stono a longtemps été décrite – par les autorités blanches de Caroline du Sud – comme un échec. Mais elle fut un moment de résistance dans une longue série d’actes de bravoure menés par des esclaves. D’autres avaient montré l’exemple avant, Jemmy et les siens ont, à leur tour, servi de modèle à ces héros méconnus. On ne sait pas ce qu’il est advenu du leader de la rébellion. Il est probable qu’il ait été tué. Mais son legs à la lutte contre l’esclavage demeure immortel.

Retrouvez les 8 épisodes de la série :

• La révolte des Zanj et le premier État créé par des esclaves (1/8)

• En 1595, à São Tomé, le roi Amador mène les esclaves à la révolte (2/8)

• New York, 1712 et 1741 : la psychose du « grand complot noir » (3/8)

• La marche des esclaves d’Angola vers la Floride, derrière Jemmy « Cato » (4/8)

• La révolte de Tacky, en Jamaïque, en 1760 (5/8)

• La cérémonie vaudou de Bois-Caïman, en 1791, et la révolution haïtienne (6/8)

• L’insurrection de Nathaniel Turner en Virginie en 1831 (7/8)

• La mutinerie des Africains transportés par le navire négrier espagnol La Amistad en 1839 (8/8)